萬應低代碼CTO胡艷平:淺談低代碼在中大型企業數字化轉型中的應用

作者:湖南云暢網絡科技有限公司聯合創始人、CTO胡艷平

編輯:楊智博、楊潔、劉昊

本文所有內容版權歸湖南云暢網絡科技有限公司所有,如需轉載請聯系授權

“全球過去兩個月在數字化轉型上的進步,比過去兩年都要多。”

——微軟CEO薩提亞·納德拉(Satya Nadella)

據國家工信安全中心7月5日發布的《全國數字經濟發展指數(2021)》報告顯示,我國2021年數字經濟數據:總規模超45萬億,GDP總比例高達40%。

這些數字仍在以15.9%的年均增速高速增長。數字經濟就是未來十年最重要的商業機遇,數字化就是企業的必然選擇,在這一點上,已鮮少有人發出異議。

隨著國資委印發《關于加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》,國有企業數字化轉型工作全面啟動,對于支撐起國民經濟的國有企業來說,數字化的需求似乎來得更為迫切。

一、為什么國企數字化勢在必行

之所以要緊鑼密鼓推動國企數字化轉型,并非沒有原因可循,作為一個變革過程,企業數字化的長期性和曲折性決定著數字化轉型的主角必然是以國企為主的大型企業:

——從成效看,國企內部流程較為復雜,業務間需要更多的協同與磨合,數字化可為國企解決內部效率問題。而國有企業在我國市場中的重要地位也決定著它本身的數字化對國家的產業結構轉化以及產業水平提升都起著至關重要的作用。

——從投入看,因行業及業務的不同,數字化成效難以復制,企業數字化整體仍處在“摸石頭過河”階段,過程中必然存在著“試錯成本”,國有企業具備較為豐厚的經濟實力和穩定的持續經營能力,可平穩承載數字化過程中的風險與成本。且自開國以來,國企已歷經公司化改革、股份制改造、混合所有制改革等種種變革“洗禮”,不斷調整和變化改革目標與思路,正是國企所必須承擔的使命。

可以說,國有企業率先進行數字化實踐是需求使然、實力使然、責任使然。

圖源:國務院國有資產監督管理委員會官方網站(侵刪)

二、坎坷數字化,國企也逃不開的痛點

既然是變革,就會有陣痛,國企數字化變革之旅也是如此。當數字化成為企業內部的基本共識之后,隨之而來的就是應用需求的大爆發,由此,國企數字化轉型的陣痛開始浮現:

痛點一:業務與IT的“水火不相容”

軟件開發不可能憑空發生,它需要基于具體需求解決具體業務問題,而業務的個性化就決定著數字需求的個性化,即便是同一企業,其內部各系統間往往也很難復用。且因為業務部門并不懂IT,其提出的想法往往不太成熟,又由于對業務的不熟悉,IT部門往往很難理解業務的真實需求,一個項目在上線前、試運行階段,常要經歷多次需求變更拉鋸,導致項目成本遠超預算,甚至不乏項目以失敗告終。

痛點二:稀缺的開發生產力,讓軟件服務采購成了不得不做的選擇

國內市場上的專業程序員早已供不應求,據github統計,國內現有程序員群體755萬,缺口近1000萬。而國企研發人員編制相對固定,常常是人員還“困”在舊項目中,新的緊急項目又接踵而至。迫于巨大的需求壓力,許多國企只能將視線放在與軟件服務商的合作上。而出于成本考慮,軟件服務商并不會冗余開發團隊,稍大型的項目,往往需多家軟件服務商才能“湊齊”完整的項目團隊。

痛點三:工具和規范帶來新的難題

對大型國企而言,合作的下游、軟件服務商數以百計,不同企業的整體差異及工程師的個體質量差異非常大,而對于軟件項目這種智力密集型的工作,來自不同團隊成員間的高度協調更是難上加難。

這將導致四個后果:一是國企內部開發規范推行難;二是項目團隊不穩定,尤其是研發周期超半年的項目;三是項目質量參差不齊,大幅取決于項目人員的質量;四是行業知識沉淀不夠。

而這些后果,都需要由企業自身消化承擔。

痛點四:項目利潤的壓縮,帶來的成果“反噬”

當對部分傳統軟件服務商的財報進行研究后,我們發現其人力成本居高不下,凈利潤僅在6-10%左右。而國企對整體的網絡環境、安全環境比一般企業要更加復雜,從立項、可研、上線、試運行、驗收,整個周期涵蓋了不少人力和資金上的隱形成本。

較高的交付要求,延期、失敗的項目風險會進一步拉低軟件服務商與合作伙伴的利潤,而利潤會直接影響項目質量——即數字化成效。

那么,國企數字化,究竟路在何方?

三、“低代碼”作為軟件產業新生力量,逐步走進了大家視線

“低代碼”這個概念是由2014年國際知名的技術咨詢和調研公司Forrester首次提出的。

低代碼概念

低代碼是一種門檻很低且擴展性良好的軟件開發技術,能夠讓使用者通過可視化的方式,以更少的代碼甚至是無代碼,更快速地構建和交付應用軟件。

低代碼的出現,完美解決了企業中“IT不懂業務,業務不懂IT”的局面,雖然代碼、編程依舊是應用開發的中流砥柱,但在當下和未來的數字經濟浪潮中,低代碼無疑將成為企業數字化轉型的加速器。

?Gartner認為2023年將有50%的大中型企業將低代碼平臺作為戰略應用平臺之一,2024年全球有65%的應用程序使用低代碼模式構建。

?億歐認為目前低代碼在中國的滲透率約為1-2%,市場規模約為37億,2025年將達到270億。

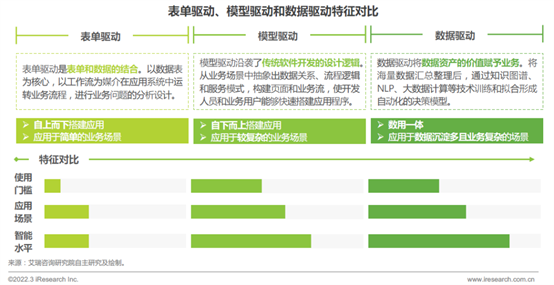

目前,對低代碼做分類并不容易。由于低代碼概念和內涵未達成一致,業界對它進行歸類的方式也多種多樣,如按照低代碼產品的底層驅動技術進行劃分,通常可分為表單驅動、邏輯驅動和數據驅動三類。

圖源:艾瑞《生態聚合中國低代碼行業生態發展洞察報告》(侵刪)

?表單驅動:以數據表為核心,其優點是簡單易用,能夠構建輕量級的應用,但無法實現復雜的業務系統。代表廠商有簡道云、輕流、泛微OA、宜搭等。

?模型驅動:從業務場景中抽象出模型構建頁面和業務流,其應用場景更加復雜且廣泛,功能強大,但需要一定的培訓和技術思維。主要功能有可視化數據建模、邏輯編排、界面編輯、流程構建。代表廠商如PowerApps、Outsystems、騰訊微搭、百度愛速搭、萬應低代碼平臺。

?數據驅動:是基于大數據處理分析邏輯來構建的數用一體平臺,主要突出數據中臺邏輯,業務系統構建并不是強項,需要較專業的人員使用。代表廠商,如數睿、袋鼠云等。

在數字經濟的發展需求背景下,模型驅動型低代碼平臺可以說是當前較為適合企業數字化轉型的產品類型,既能兼顧技術門檻和通用性,門檻適中;又可跨應用、跨行業進行復雜應用的開發,上限較高。

四、各大國企紛紛開展低代碼相關實踐

低代碼其實可以看作是“代碼編譯”的延伸,所以在行業和場景上并不存在特殊限制性,可以適用于任何行業與任何場景,而且低代碼本身敏捷、靈活、可視化的優勢也給予了企業更大的想象空間來進行數字化轉型上的創新布局。

其主要優勢在于:

(一)大幅降低項目成本,提升公司經營利潤

根據行業分析報告和市場反饋,對定制開發型的項目而言,合適的低代碼平臺,相對傳統代碼開發方式,編碼階段的周期能縮短50%,整體周期能縮短30%。而且低代碼工程師的門檻較傳統代碼工程師要低,平均薪酬還能降低20%左右。正常情況下項目的人員成本,約為傳統代碼開發模式的60%,總體項目成本約為傳統模式的70-75%。

隨著低代碼平臺跟國企業務體系的進一步結合、原子化組件、能力的進一步積累,項目的人力成本有望降低到傳統模式的50%,進而提升公司整體的經營利潤。

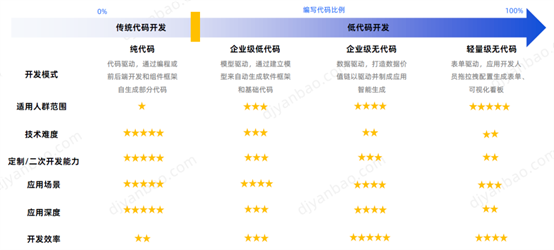

圖源:洞見研報《企業數字化轉型系列報告——低代碼行業研究報告》(侵刪)

(二)大幅提升項目快速響應能力

低代碼平臺在輸出項目Demo、快速迭代需求方面,有傳統代碼開發模式不可比擬的能力。在項目組織過程中,可以選擇容易實現的模塊快速交付和演示,從而提高客戶的滿意度,快速確認需求。大學應屆畢業生經過3-6個月的培訓就能具備低代碼交付能力,大學生實習完畢后就能進入項目組交付,可以有效避免目前公司和合作伙伴工程師資源不足的窘況。

(三)大幅提高公司產能,擴大業務范圍

低代碼破解了交付效率和交付人員的局限,理論上來說,低代碼是完全對標傳統純代碼的通用開發模式,能有力支撐所有可能的業務場景,不再受地域、技術、人手的限制,一線業務人員就能夠主動選擇通過低代碼滿足自身業務發展需求。

(四)有效提升公司交付底線,提升合作伙伴管理水平

低代碼平臺本質上是對技術邏輯底層、軟件開發方法論、行業知識邏輯的底層封裝和靈活運用,從而從方法論和技術底層規范了一系列安全和質量相關的邏輯,大幅提升了項目質量底線。

低代碼平臺運用,讓產品經理、后臺工程師、前端工程師、數據庫工程師、運維工程師的門檻和界限模糊,減少了項目組成員角色的種類和數量。參與項目的合作伙伴經過統一的培訓后,用統一的工具來交付項目,管理上更加容易。

(五)完美實現國有企業知識和軟件資產的沉淀

對于國有企業來說,選擇甚至自研自建低代碼平臺有一個重要的原因就是資產的沉淀。但傳統開發模式下,行業知識的沉淀都存在于數百萬行代碼以及開發人員的大腦中,員工的離職讓資產的流失風險變高。低代碼模式,讓行業知識和軟件設計,變得可視化、變得可讀,員工的流動對這部分資產的影響度降低。萬應低代碼平臺提供了對軟件應用、模版、模塊、組件全生命周期的管理,使用時間越長、越深入,效率越高,軟件資產沉淀越多。

也正是基于低代碼的種種優勢,近期全國范圍內頻頻出現低代碼的招投標信息。

由于國有企業的規模較大,在數字化轉型上相對更難、更復雜,且國有企業的主要核心業務均已建設獨立業務系統支撐,當前階段,在低代碼領域的實踐主要解決是末端管理流程和業務輔助工作,如:客戶調查、會議管理、資料管理、派車管理、項目進度管理、出差管理、物資申領、BI分析等。

事實上,基于云原生的低代碼天然具備與企業數據中臺、業務中臺全面打通、融合的能力,能夠幫助企業實現全鏈路一體化,尤其是萬應這樣具備企業產業特色能力的低代碼平臺,能夠充分支撐前臺快速試錯、快速創新,極大釋放企業核心業務的數字化創新和變革的能力空間。

五、如何選擇一個低代碼平臺?

毫無疑問,低代碼是企業數字化發展的強大助力。隨著企業數字化轉型進入深水區,在各行各業的數字化轉型中,作為“領頭羊”的國有企業越發認識到轉型的不易,如何在業務正常運轉的情況下實現變革和突破,又如何在雨后春筍般涌起的眾多低代碼平臺中選擇出適合自己的產品?本文也許能給出一些參考。

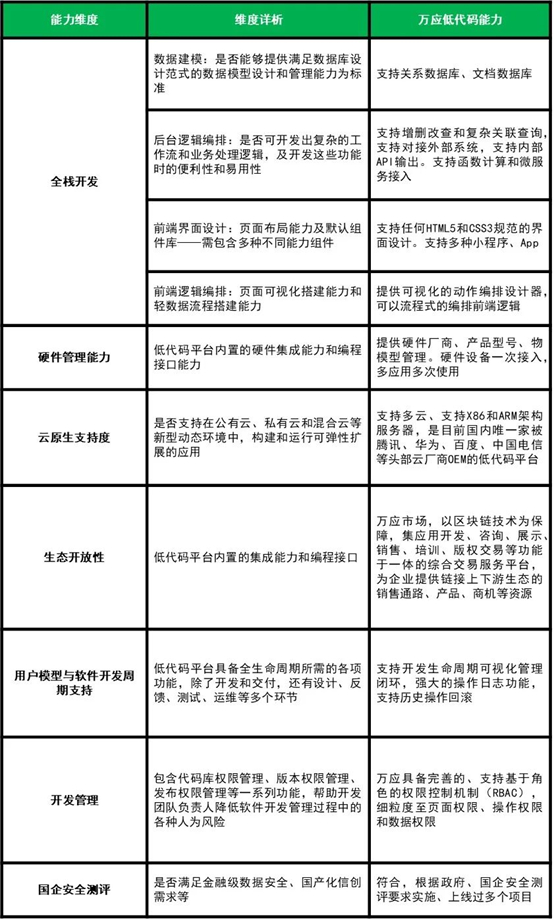

通常來說,國企對低代碼產品的考量主要集中在以下維度:

?是否能在功能、場景、數據層面實現一體化

?是否符合國產化信創要求

?是否具備行業屬性與相應知識沉淀

?是否具備以全棧開發為首的系列技術能力

?是否具備完整的服務體系

(一)是否能在功能、場景、數據層面上實現一體化

國企由于自身的體量規模,以及國家監管層面的高要求與嚴標準,在數字化轉型過程中更是面臨遠比其他企業更為嚴峻的挑戰。體系越龐大,管理就越復雜,各職能均有相關的專業系統支撐,雖歷史積淀深厚,但層級多、分工細,流程繁瑣、跨部門協作困難、數據割裂的問題暴露無遺。

于是,國企在低代碼產品的選擇中往往注重是否能在功能、場景、數據等層面實現一體化覆蓋:既要能夠改善內部冗余的流程,將人、財、物、項集約化管控,以更輕量化、更靈活的方式支撐日新月異的市場需求;又要能夠整合企業內部系統零散的業務模塊,解決數據孤島的割裂狀態,提升數據的同步性、完整性;還要支持私有化部署,提升數據安全水平。

萬應低代碼平臺突破了傳統煙囪式IT架構壁壘,全面兼容客戶單位多個現有業務系統,并將接入數據范圍擴大至集團中臺,同時通過AI、IoT技術的調用加速數據資產在企業中的聯動應用,增加企業數據應用價值。并將業務應用可視化、模塊化、可配置化。通過萬應低代碼平臺的底層技術架構和智能化引擎全面支撐數據融合、業務融合、管理融合,實現了項目集中化、共享化的全生命周期閉環管理。

(二)是否符合國產化信創要求

在新冠疫情、復雜嚴峻的國際環境等多重影響下,“國產替代、自主可控”成為國企信息化轉型的首要目標。不少國企開始思考如何制定更加合適自身的信息化發展問題。

因此,國有企業對于低代碼產品的選擇一般要求系統具有較高的安全性,系統的構造也要求能夠獨立自主,以保證系統在特殊情況下的可用性。

萬應低代碼平臺已獲得多個國產化產品兼容認證與安全認證,能夠適配華為鯤鵬、麒麟、主流云平臺等全面國產化的軟硬件生態,并通過構建三個層次安全機制(即IaaS層安全、PaaS層安全、應用層安全),讓萬應低代碼平臺開發出來的應用天然具備三個安全屏障。

(三)是否具備以全棧開發為首的系列技術能力

目前,企業經營日益復雜,市場變化頻率加快,企業需要迅速、靈活、準確地響應這些變化,因低代碼工具能力限制而放棄數字化功能是得不償失的。國企在開展低代碼實踐時,還應綜合考慮到當下需求的滿足及未來的可持續性。對低代碼的選型要求應是:降門檻但不能降能力,低代碼必須具備以全棧開發為首的系列技術能力。

根據中國信通院提供的《低代碼無代碼開發平臺通用能力》及Gartner列出的低代碼平臺關鍵能力維度,結合云暢萬應近10年的國企數字化服務經驗,本文推薦從以下技術能力角度進行低代碼產品選型考察:

基于可視化和模型驅動理念,萬應低代碼作為結合云原生與多端融合技術的一體化應用開發平臺,通過提供可視化的界面設計和邏輯編排,實現全棧可視化開發,極大降低上手難度,使得每一個低碼工程師都具備全棧開發能力,成為更具有經濟效益的“全棧工程師”,其預置大量開箱即用的原子化組件、配備穩定強大的兼容和集成能力、進行多種信創兼容及安全認證等,可輕松應對個性化和復雜業務場景需求,讓企業可以花更少時間、成本關注產品實現,而將更多的精力關注在產品反饋及業務需求上,通過生產力提升從而最終實現業務創新。

(四)是否具備行業屬性與相應知識沉淀

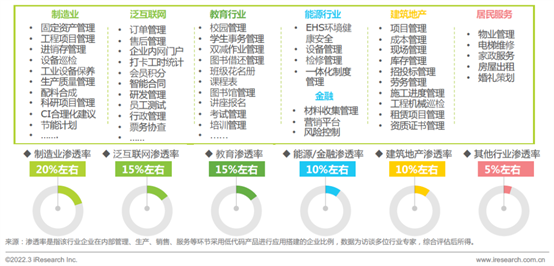

相對垂直型軟件,低代碼平臺的行業屬性相對較弱。從當前行業滲透現狀來看,制造業、泛互聯網、教育等勞動力密集的行業滲透率相對較高。

低代碼行業滲透現狀

圖源:艾瑞《生態聚合中國低代碼行業生態發展洞察報告》(侵刪)

低代碼在各行業的滲透率不同,所應用的場景也各不相同。由于各行業需求痛點和轉型路徑的差異,國企在數字化轉型中要考慮合作伙伴在行業內的專業程度,既需要有對行業、業務的深刻理解,也需要有滿足對內外部的渠道伙伴、生態內的合作伙伴進行統一的管理和沉淀。

目前萬應已經在能源、金融、教育等眾多行業開展了深度業務合作,并獲得了良好成效。

(五)是否具備完整的服務體系

作為一種開發工具,雖然低代碼旨在通過降低開發門檻,使得擁有不同水平的開發經驗的人員,都能快速構建滿足業務需求的數字化應用,但這并不意味著低代碼沒有門檻,在產品性能過硬的前提下,廠商是否擁有成熟的交付能力、完整的產品培訓及認證體系以及是否具備長期穩定的技術革新與自主迭代能力去滿足不同階段下不同應用場景運維需求也都是選型的關鍵,而在必要時能提供駐場,保障項目按質按量上線的廠商,對緊急需求較多的國企而言是最穩妥的選擇。

企業在追求其帶來的效益之前,一定要擦亮眼睛,仔細斟酌,選擇最適合自身發展的低代碼產品。

六、低代碼:暗潮中朝著更好的未來行進

風口之下,低代碼蓬勃發展,2015年就初步形成賽道,我們也需要清楚的意識到,低代碼并非萬能,加上近年來入局選手眾多,逐漸掀起一股暗潮,風險逐步顯露。

一方面,低代碼行業滲透率低,依然有不盡完善的地方。

低代碼在整個軟件行業的滲透率約2%左右,在應用的過程中,一定會遇到較難解決的問題,或者需要升級平臺本身的問題。在實施過程中,需要有手段約束平臺提供方解決,或有機制由公司研發團隊參與解決。

另一方面,低代碼創新的模式,與傳統軟件交付制度不完全匹配,效力發揮存在局限。

國有企業有部分關于測試、云服務的應用、網絡安全等要求,都是針對傳統代碼開發模式設計的,這些制度一定程度上會削弱低代碼平臺能力的發揮。在實施過程中,需要結合實際優化低代碼平臺,或推動改善相關制度。

最后,低代碼平臺引?和全面落地,無法一蹴而就。

低代碼平臺的引入需要培訓相應的人員、選擇合適的項目、建立合理的成本機制,逐步建立符合企業和甲方實際需求低代碼平臺管理制度,整個過程需要保持良好的戰略耐心和定力,一旦遇到困難選擇放棄,可能導致前功盡棄。在實施過程中,需要建立足夠耐心的先遣隊,選擇新項目做實踐和探索,最終推廣開來。

七、萬應低代碼在國有企業數字化進程中的實踐案例

(一)金融行業:長沙銀行

2020-2021年,由云暢科技發起,聯合長沙銀行、騰訊云啟共同主辦了兩屆具有廣泛社會影響力和數字經濟效益的數字英雄創新大賽,開創了科技類賽事的顛覆性先河。

比賽圍繞長沙銀行未來發展的重點領域真實數字化需求,以萬應低代碼平臺為技術底座,賦能培訓上百支來自全國各地的參賽開發者選手,為長沙銀行金融科技生態的建設發掘了一批有潛力的行業初創型敏捷開發團隊。還通過電視IP節目的“出圈”,吸引了眾多本土知名品牌與機構主動參與,一起開展數字化轉型探索,已成為長沙銀行數字化轉型、金融科技的新名片。

通過生態招募、合作、培訓、大賽等一系列數字化賦能服務和運營,聚合低代碼產業生態資源,帶動輻射了800多家企業、高校和科研院所數字化升級,構建數字經濟“產學研用”新生態,促進了超過1100萬的萬應生態商機落地、成交,并帶動了價值超2000萬的云計算產品應用上云,同時培育和孵化500多個低代碼開發者生態,間接促進超3000萬數字化項目成交,聯合打造超過20多個標桿場景案例,形成了“以數字帶動產業,以產業帶動區域”的跨越式發展。

(二)能源行業:國家電網

云暢公司與國家電網部分省、市公司在人力資源、綜合業務、審計、園區管理等內部管理系統領域均有長期合作,雖暫未涉及輸配電、調度、特高壓等細分領域,但在與能源領域合作伙伴嚴格的項目應用生產過程中,萬應低代碼平臺逐漸明晰國家電網公司項目低代碼底層改進的需求,并沉淀到低代碼平臺的組件、模塊、模版中,不斷深化科技與能源、生態與場景的融合,持續挖掘、聚合、嵌入能源場景,打造獨特、開放的場景能源生態。

智慧人資 全業務一體化平臺 大培訓數字化管控平臺

結語

當一種新技術和新模式出現時,往往可以被看作是一場革命。時下,政策驅動企業數字化改革,伴隨著內外部環境力量共同推動著國產化技術加速發展,云計算、大數據、物聯網、5G等新一代信息技術百花齊放。低代碼作為軟件產業新生力量,在全球視角下經過幾十年沉浮,終于以穩定增長模式進入大眾視野,雖是初出茅廬,卻迅速成為了加快數字化轉型的利器,但當前低代碼尚未完全成熟,企業數字化轉型之路且行且艱。

但從宏觀的角度,事物的發展是螺旋式上升的,新技術發展的各個階段都會存在不同的問題,任何的方法論從提出,到企業進行消化,再到落地,都要經歷3到5年,甚至更長的時間,低代碼仍需要在實踐和應用中不斷成長。

低代碼的持續創新與實踐,是技術發展和應用創新的重要一環,也像是國有企業不斷前行的一個縮影:突破核心技術之后思考如何創新性的做面向未來的產品、正向的開發,并不斷提升品質,在多方面展現出了廣闊機遇與無限潛力——既能賦能全鏈路開發,激發技術應用潛力,又能不斷滲透業務場景,充實自身能力。

低代碼技術崛起,更是為中國科技的崛起譜寫了序曲。屬于數字化的時代剛剛開始,未來國產化技術的前景也必會更加燦爛!

本文所有內容版權歸湖南云暢網絡科技有限公司所有,如需轉載請聯系授權。